Hironori Washizaki, Foutse Khomh, Yann-Gaël Guéhéneuc, Hironori Takeuchi, Satoshi Okuda, Naotake Natori, Naohisa Shioura, “Software Engineering Patterns for Machine Learning Applications (SEP4MLA) – Part 2”, the 27th Conference on Pattern Languages of Programs in 2020 (PLoP’20), October 12-16, 2020

カテゴリー別アーカイブ: 未分類

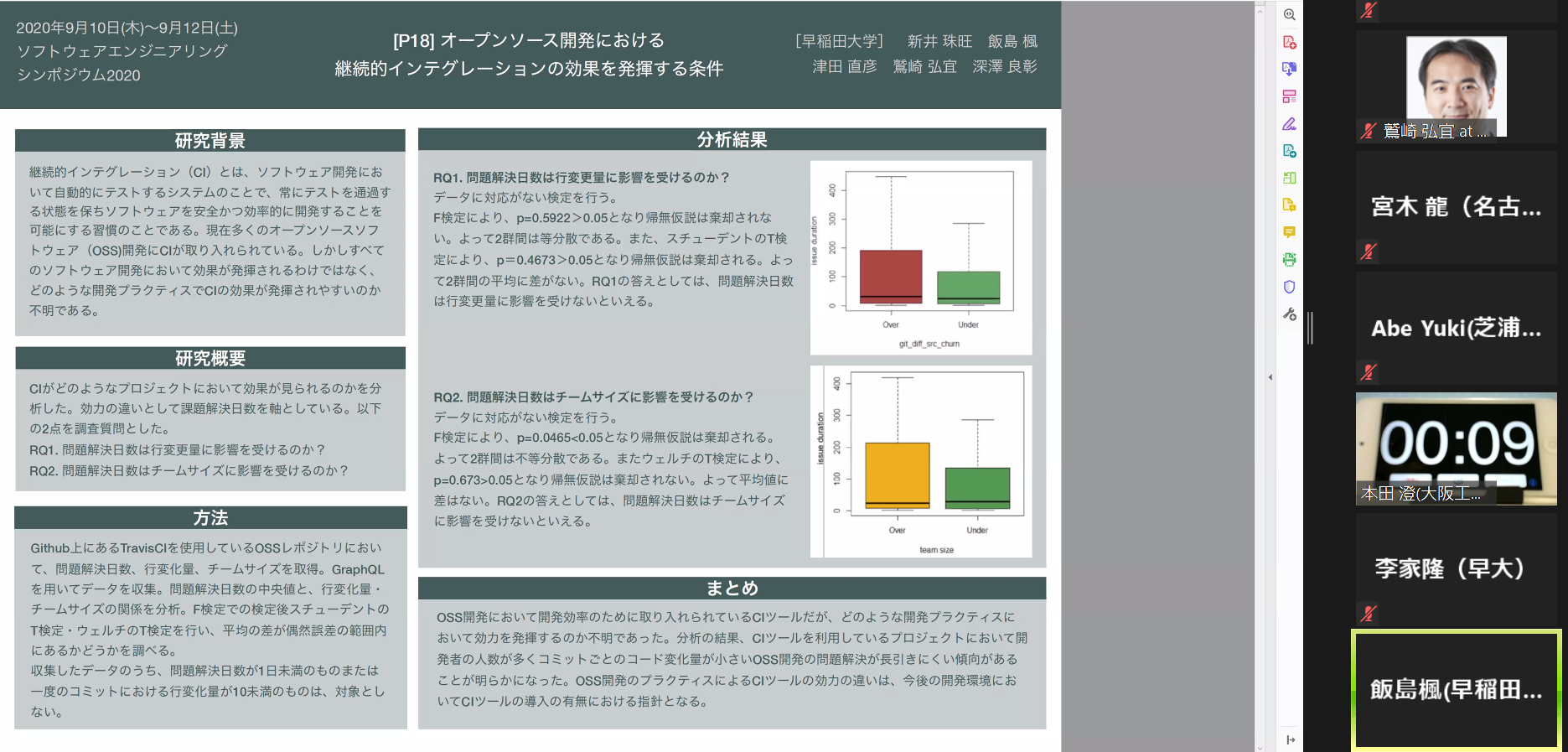

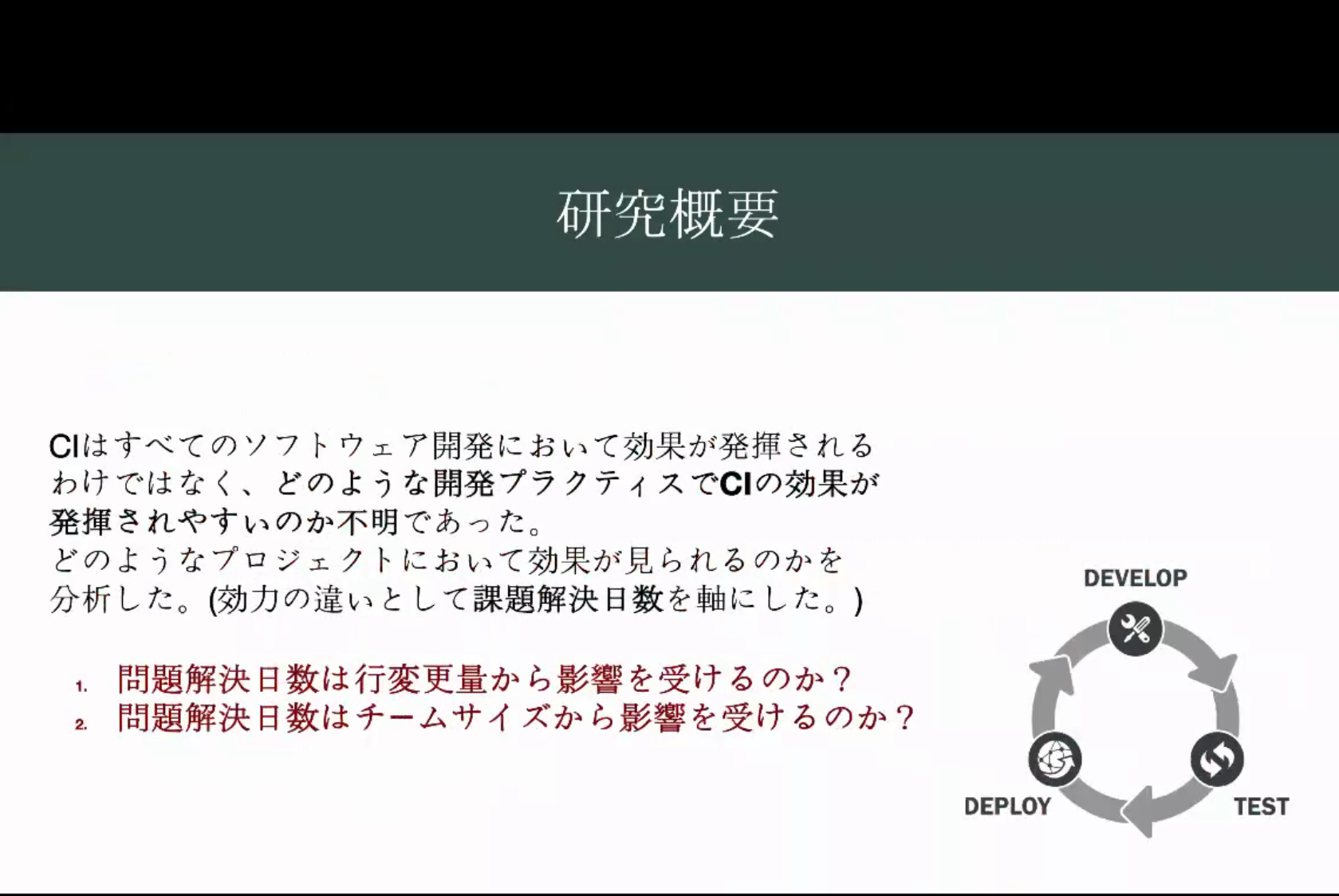

SES2020にてポスター発表「オープンソース開発における継続的インテグレーションの効果を発揮する条件」

鷲崎教授より SQiPシンポジウムの SQuBOK セッションにてAI・IoT・クラウド・アジャイル・OSSの追加品質領域を解説

鷲崎教授より SQiPシンポジウムの SQuBOK セッションにてAI・IoT・クラウド・アジャイル・OSSの追加品質領域を解説。SQuBOKの改訂版が品質面からの堅実な開発運用、さらにはDX加速のお役立てとなれば幸いです。

鷲崎弘宜, ソフトウェア品質知識体系ガイド SQuBOK Guide V3 早出し最新情報 新規知識領域「ソフトウェア品質の応用領域」の先出し, SQiPシンポジウム2020、2020年9月10日

SES2020 SE4BS ワークショップ「DX時代のビジネス・社会価値創造に向けたソフトウェア工学を探る」実施

SES2020 SE4BS ワークショップ「DX時代のビジネス・社会価値創造に向けたソフトウェア工学を探る」を実施。DX時代のソフトウェア工学と周辺を、多面的に様々な枠組みを見つつ、匠Methodを軸に価値を深堀する貴重な機会となりました。ご参加有難うございました!

鷲崎弘宜ほか、WS4 DX時代のビジネス・社会価値創造に向けたソフトウェア工学を探る: オープニング、ソフトウェアエンジニアリングシンポジウムSES2020 WS4、2020年9月10日

【参加募集】2020年度スマートエスイー 修了記念シンポジウム

【参加募集】#SmartSE 招待講演にIPA社会基盤センター長 片岡様をお迎えして、IoT・AI×ビジネスの社会人教育スマートエスイーの修了者成果発表を中心としたシンポジウムを9/30(水)夜にオンライン無料開催します。これからの標準となるコロナ禍でのフルオンラインによる専門的な学びの形や先端的成果をぜひご覧ください。

=============================================================

【参加募集】

スマートシステム&サービス技術の産学連携イノベーティブ人材育成

スマートエスイー 2020年度 修了記念シンポジウム

大規模な産学連携によるAI・IoT・ビッグデータ×ビジネスの社会人教育

プログラム enPiT-Pro スマートエスイーは、文部科学省の補助事業として

2018年6月にスタートし、2020年9月に第3期生の修了を迎えることとなり

ました。その修了を記念して9月30日に成果の報告に加えて、AI・IoTに

関係する先進的な取り組みをご紹介する講演と、スマートエスイー受講生

によるAI・IoT・ビッグデータ・DX×ビジネス等に関する修了制作の成果発表

(講演および発表)をおこなうシンポジウムを開催します。

招待講演は、独立行政法人情報処理推進機構社会基盤センター センター長

片岡晃氏による「DX 時代に組込み/IoT 分野で求められること」を予定して

います。どなたでも参加可能なオープンイベントです。ぜひご参加ください。

9月30日(水)19:00 – 21:30

ZOOMによる配信: 下記よりお申込み後、アクセス方法をご連絡します。

参加費: 無料

司会:スマートエスイー事務局長 岡崎正一

19:00-19:05 開会挨拶

須賀 晃一(早稲田大学 副総長)

19:05-19:20 「AI&IoT時代の社会人教育:

enPiT-Proスマートエスイーの成果報告および今後の展望」

鷲崎 弘宜(早稲田大学理工学術院 教授、スマートエスイー事業責任者)

コロナ発の真の DX 元年を迎えてリードするためには、物理世界から

サイバー世界への価値の源泉変化を認識しビジネス価値を捉えるマインド

変革と、データ駆動・エビデンスベースに変革を実行し仮説検証するための

AI・IoTを含む最先端情報技術の習得が必要です。その育成に向けた社会人

教育プログラム enPiT-Pro スマートエスイー ではフルオンラインにより

学びを加速させ、さらにコンソーシアムを通じた石川県での地域展開など、

コロナ禍を学びの好機と捉えて発展を進め、数多くの報道をいただいています

(日本経済新聞 7月6日、NHK 9月3日ほか)。その成果および2020年度

11月開講のコース履修やコンソーシアムの展望をご案内します。

19:20-19:55 招待講演:「DX 時代に組込み/IoT 分野で求められること」(仮)

片岡 晃(独立行政法人情報処理推進機構社会基盤センター センター長)

デジタルテクノロジー(IoT・AI・DBなど)を駆使したビジネスの変革は、

ビジネスモデルの変化、個人の生活や社会構造にまで影響が及んでいます。

組み込み/IoT分野を中心としたデジタルトランスフォーメーションに必要な

技術、必要な人材についてご講演いただきます。

19:55-20:25 スマートエスイー修了生 修了制作優秀賞受賞者による発表

スマートエスイーではAI・IoT・ビッグデータやビジネスそのほかについて

学習したことの総仕上げとして、修了制作を実施しています。具体的には

受講者が所属企業から持ち込む実問題または連携企業や団体提供の現実に

類する課題や環境を対象に、大学・研究所教員(および連携企業)とのマン

ツーマン個別指導体制を通じたイノベーション・価値創造のためのシステム&

サービス制作および研究を実施するものです。その成果のうちで特に優れた

結果を幾つか受講生自らご報告します。

20:25-20:30 まとめと個別発表案内

20:30-21:30 修了生制作発表

各修了生が IoT や AI その他の最先端 ICT 技術とビジネス応用に関する修了

制作の成果を発表します。ぜひご参加ください。

セッション1 ビジネス

セッション2 アプリケーション

セッション3 アプリケーション・通信物理

セッション4 情報処理A

セッション5 情報処理B

21:30 閉会(セッションごとに閉会します)

主催: 文部科学省社会人教育事業 enPiT-Pro スマートエスイー

(代表校:早稲田大学、連携校: 茨城大学、群馬大学、東京学芸大学、

東京工業大学、大阪大学、九州大学、北陸先端科学技術大学院大学、

奈良先端科学技術大学院大学、工学院大学、東京工科大学、東洋大学、

鶴見大学、国立情報学研究所)

共催:

早稲田大学 理工学術院総合研究所・最先端ICT基盤 研究所

文部科学省・平成29年度データ関連人材育成プログラム高度データ関連

人材育成プログラム(D-DATa)

後援(予定、依頼中含む):

NPO法人トップエスイー教育センター

情報処理学会ソフトウェア工学研究会

日本ソフトウェア科学会ソフトウェア工学の基礎研究会

日本ソフトウェア科学会機械学習工学研究会

電子情報通信学会ソフトウェアサイエンス研究会

早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所

IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapter

早稲田大学 データ科学総合研究教育センター

=============================================================

プロジェクト研究 履修受付中 2020年秋期 Call for application: Project Research 2020 Fall Semester

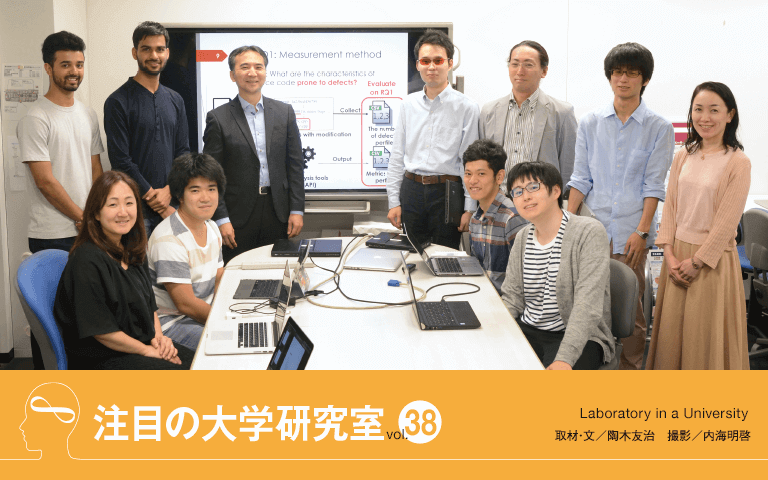

鷲崎研究室では春期に引き続き秋期のプロジェクト研究履修を受け付けています。春期は3年生5名の履修があり、ソフトウェア品質研究の学会発表やプログラミング学習ゲーム開発などそれぞれに成果をあげ、学びの大木機会となりました。希望者や質問があれば気軽に washizaki[at]waseda.jp まで連絡してください。また以下にあげる研究室紹介や動画も参考にしてください。

Washizaki-lab is accepting application for Project Research in this Fall Semester 2020. Feel free to ask any question or individual visit request at washizaki [at] waseda.jp

鷲崎研究室 Washizaki laboratory: 日本語資料、Laboratory Introduction、プログラミング言語・環境、システム&ソフトウェア設計・再利用・品質保証・セキュリティ、AI・クラウド・IoT、プロジェクトマネジメント、組織目標・戦略、情報システム・プログラミング教育

- Keywords: Programming Languages and Environments, Systems and Software Design, Reuse, Quality Assurance and Security, AI, Cloud and IoT, Project Management, Organizational Goals and Strategies, Information Systems and Programming Education

【参加募集】2020年度スマートエスイー 修了記念シンポジウム

【参加募集】#SmartSE 招待講演にIPA社会基盤センター片岡様をお迎えして、IoT・AI×ビジネスの社会人教育スマートエスイーの修了者成果発表を中心としたシンポジウムを9/30(水)夜にオンライン無料開催します。これからの標準となるコロナ禍でのフルオンラインによる専門的な学びの形や先端的成果をぜひご覧ください。

Prof. Washizaki facilitated a group at AsianPLoP 2020 Sep 3-4

Prof. Yoshioka together with Prof. Washizaki facilitated the group on patterns and pattern languages in Japanese at AsianPLoP 2020 from Sep 3 to Sep 4. All members had a great time to workshop nice patterns and pattern languages in various domains. Thanks to all authors and organizers!

Prof. Washizaki gave a keynote titled Patterns for New Software Engineering: Machine Learning and IoT Engineering Patterns at AsianPLoP 2020

Prof. Washizaki gave a keynote titled Patterns for New Software Engineering: Machine Learning and IoT Engineering Patterns at AsianPLoP 2020 on Sep 3rd 2020.

- Hironori Washizaki, “Patterns for New Software Engineering: Machine Learning and IoT Engineering Patterns”, Keynote, AsianPLoP 2020: 9th Asian Conference on Pattern Languages of Programs, Sep 3rd, 2020.

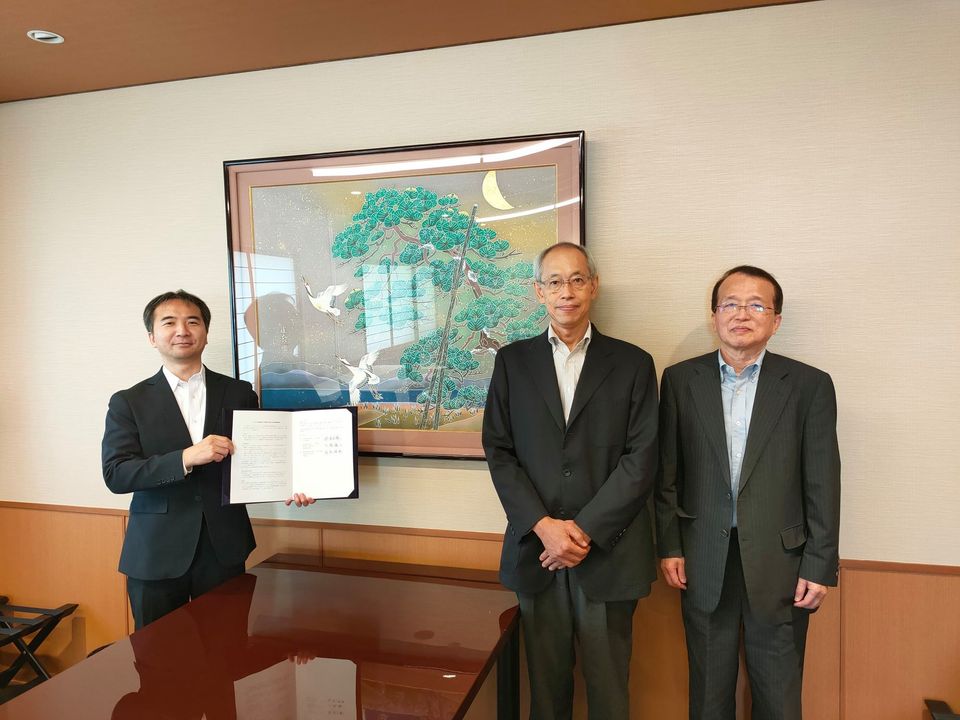

スマートエスイーコンソーシアムの石川展開について石川県、コマツ、早稲田大学と協定締結

#SmartSE「スマートエスイーIoT/AI石川スクール」の開講のため協定を締結し、テレビや新聞などで多くの報道をいただきました。関係の皆様に厚く御礼申し上げます。昨年にもまして実践的なIoT・AI×ビジネスの社会人教育を展開してまいります。

- 読売新聞 地方版, IoTやAI人材育成へ 県がコマツ、早大と協定、2020/09/03

- MRO北陸放送, 石川県、コマツ、早稲田大 IoT人材育成など連携協定締結式, 2020/09/02

- 北陸中日新聞, AI技術者など育成「学校」開講 石川県、コマツ、早大 連携, 2020年9月3日

- 北國新聞, 石川から先端技術人材を石川県、コマツ、早大が協定締結, 2020年9月2日

- 毎日新聞, 高度人材育成へ協力 県とコマツ、早大が連携協定 /石川, 2020年9月3日 地方版

- NHK 石川, 産学官でデジタル技術の人材育成, 2020年09月03日